中共增城敌后(沦陷区)县委旧址位于广州市增城区新塘镇坭紫村,距新塘镇城区约3公里,是东江河畔的一条偏僻村庄,隔江对面便是东莞水乡中堂镇地域。小村建在河边,村前积聚了大量的泥土和各色沙粒,日光照射沙泥发出七色紫霞光,故取名坭紫村。抗战时期,全村有186户740多人,村民大多数是佃耕农,或从事打石、烧砖瓦工作,深受日伪、封建地主的重重压迫和剥削,生活十分贫苦。

鉴于坭紫地理位置的优势和群众基础较好的因素,1942年7月,增城敌后(沦陷区)县委便移驻这里。县委书记谢学筹居住过的房子,便是当时增城敌后(沦陷区)县委机关所在地。

1942年5月,为适应形势的变化,根据前东特委的决定,撤销中共增龙博中心县委,成立中共增城敌后(沦陷区)县委,郭大同任书记,刘志远任组织部部长,张国强任宣传部部长,负责领导沦陷区的党组织和人民抗日斗争。县委机关设在禺北(黄埔区)罗岗元贝村,下辖永和禾塱党支部和油麻山党支部。同时,前东特委指示增城敌后(沦陷区)县委,要把工作重心转移到广州市郊和广九铁路沿线一带。

为了开辟新塘和广九铁路沿线地区的工作,前东特委从东莞水乡地区抽调了一批党员干部,派到新塘一带工作,为增城敌后(沦陷区)县委机关移驻坭紫村做准备。

1942年春,东莞水乡党组织派苏爱庭返回新塘坭紫村开展活动。他的任务是:做好群众工作,建立和发展地方党组织,开辟革命据点,建立两面政权,安置和保护好上级派来的领导,为县委机关移驻做好准备。苏爱庭回到坭紫村后,经常深入村民中,联络感情,得到了村民信任。经过一段时间的努力工作,在1942年5、6月间,苏爱庭以白皮红心的面目担任了久坭乡副乡长兼坭紫村村主任,在坭紫村建立了两面政权,为县委机关移驻坭紫村打下了基础。

在建立坭紫村活动据点的同时,东莞水乡根据东江特委的指示,在1942年春派遣了李明培、卢民伟两位同志,到达距离坭紫村不到2公里的田心村活动。不久,党组织又安排了廖安同志及后来的陈秀同志到达田心村活动。在田心村活动的地下党员通过开办农民夜校,从中吸收进步青年,建立了党的外围群众组织,为党组织在田心村活动打下了群众基础。

1942年上半年,东莞水乡区委书记钟育民,多次前往坭紫村和田心村,指导地下党员开展工作。经过努力,新塘地区新开辟的坭紫村、田心村活动据点,已经有了一定群众基础,并培养了一批抗日骨干,具备了隐蔽精干的条件。是年7月,郭大同调离增城,前东特委派谢学筹同志接任中共增城敌后(沦陷区)县委书记,同时,决定把县委机关移驻新塘坭紫村。谢学筹到达坭紫村后,化名张文,以教师职业作为掩护,领导增城沦陷区的党组织和人民的抗日斗争。

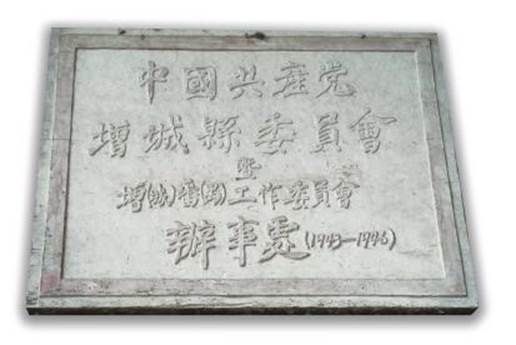

增城敌后(沦陷区)县委旧址经过修整,于1996年7月被评为增城区一级爱国主义教育基地。