广州环市东路上座落着一个著名的“历史文化保护区”——华侨新村。作为市内唯一修建于新中国成立后的历史文化街区,中央人民政府华侨事务委员会主任委员何香凝赞其是“归侨、侨眷幸福的乐园”。

打好“侨”牌,以侨为桥。新中国成立之初,为“吸引侨胞归国投资,参与祖国建设事业”,广东等侨乡积极鼓励华侨与港澳同胞回国投资、办企业。1954年7月广州市一届人大一次会议通过“采取公助私办的方式在广州建设华侨新村”提案,以吸引侨汇等进入国内进行投资,助力广州发展。市长朱光高度重视华侨新村的建设工作,从项目选址到奠基都亲自参与,省侨联副主席何友迪表示,华侨新村是由“政府爱华侨,华侨爱新中国”这座爱心之桥搭建而成的。

侨伯构新村,美景乐天伦。华侨新村从筹建之日起,就充分重视发挥归侨的作用。新村筹委会、基建队多是由归侨、侨眷组成。为了吸引更多侨汇,简化华侨建房手续,1961年4月,市侨务局将筹委会改组为市华侨房屋建设委员会,专门负责处理有关华侨建房的具体事务。至1965年,在原一期规划范围内,共建成独院式住宅、双拼联式163栋,集合住宅6栋。庭院内遍植各种鲜花,与路边的凤凰木、紫荆等花木互相映衬,村内公共设施配套齐全,来自20多个国家和地区的归侨侨眷,在这里落地生根,安居乐业,形成了新中国成立后全国最早、规模最大、吸引侨资最多的华侨住宅区。

心系桑梓,共谋发展。入住华侨新村的业主多为事业有成的华侨领袖、社会名流、文化名人以及商贾和实业家,他们竭尽全力地用各种方式为祖国建设提供了有力协助。1961年4月底居住在华侨新村的141户中,在省华侨投资公司投资的就有54户,投资总额达二百多万元。同时,在全省办了20多间企业,其中麻袋厂、松香厂、生粉厂成了广东三大王牌出口产品。

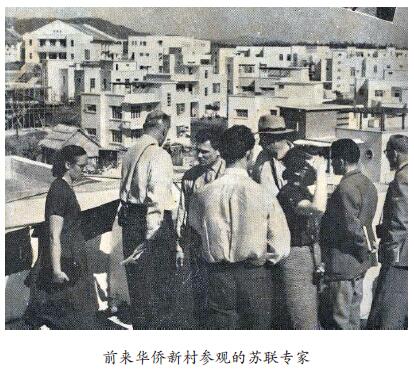

华侨新村的兴建,体现了党和人民政府对华侨和港澳同胞回国安居的关怀。不仅扩大了国家侨汇,争取了广大侨胞,还扩大了新中国的对外影响。来自法国、苏联等国外宾均到此参观,向世界宣传了中国共产党团结海外侨民发展本国经济的新举措。