中共广州市委党史文献研究室

广州市人民政府地方志办公室广州市地方志馆

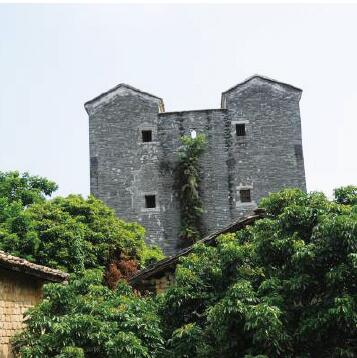

鱼笱庄战斗旧址坐落于广州市花都区花东镇鱼九湖村笱庄(现三凤村)的王彭楼。1927年,王彭带领农军在王彭楼内抗击民团,坚守40多天,王彭及王彭楼因而闻名遐迩。

王彭楼是爱国华侨王彭建造的旧式楼房。王彭(1867—1927),原名王应彭,花东镇九湖村鱼笱庄人,早年旅美谋生,1904年参加孙中山领导的“兴中会”,1916年回到家乡,1920年参加王福三倡办的“农民自治会”。花县农民运动兴起之时,他积极参加和支持农会、农军活动,多次无偿捐献大批粮食和款项,被大家尊称为“米饭主”。

1927年,“四一二”政变后,花县的反动势力也随之闻风而动,血腥镇压共产党党员和干部群众。王彭不顾个人安危,到处动员农友起来抗敌。6月,花县反动民团以“共产党首领王彭潜伏僻处,招摇惑众,扰乱北伐后方,危害政府”为名,向国民党总司令部呈报,请求派兵围剿。6月9日下午,国民党反动团长李务滋带着十三师第十八团及十一师炮兵一连向花县扑来。10日上午,会同反动民团、土匪3000多人向莲塘、九湖、元田等农会发起进攻。农军奋勇抗击,由于敌强我弱,元田、莲塘、九湖相继失陷。农军主力不得不向上古岭一带撤退,王彭自告奋勇担任掩护任务,与农军中队长王世根带领农军战士10多人退入王彭楼坚守。

王彭楼楼房高四层,楼板、楼梯为木造结构,墙基础高3.6米,厚0.6米,是结实灰沙混凝土,楼房上三层是实心青砖墙体,窗口细小,可做枪眼用,楼分前后两进,中间有一水井。

此座内有水井、米磨、高达四层的青砖大楼,储有大批粮食和为王彭六十寿宴而准备的副食品,给坚守大楼提供了有利的条件。敌人集中兵力向王彭楼发起猛烈的攻击。楼内的农军战士在王彭、王世根的指挥下,凭借楼上的小窗口,居高临下,不断向敌人瞄准射击。敌军见大楼坚固,便拉来大炮,企图轰开大楼,但未成功。

两天后,敌军见屡攻不下,只留下少部分人协助反动民团继续攻楼,其余则溜之大吉。

王彭为鼓舞士气,特意开了留声机,带领大家高唱革命歌曲,敌人无计可施。时间一天天地过去,农军的大旗依然飘扬在楼顶。敌人想出一条毒计,用火力掩护,几个匪徒冲到楼下,企图挖一条地下通道,用炸药炸楼。楼脚没有枪眼,农军不能有效射杀敌人,王彭吩咐找来工具,在适当位置开了几个里阔外窄的枪眼,及时将挖墙的敌人击毙。

敌人又生一计,派人绕到大道背面,搭一约二层楼高的竹架,爬上去用十字镐挖墙。王彭发现后,叫来两名神枪手守候两旁,在墙壁被挖穿的一刹那同时扣动扳机,挖墙之敌当即中弹摔下,一命呜呼!趁敌混乱之际,农军战士立即用余砖把缺口堵死。敌人再生一计,叫来县长做“调解人”,软硬兼施,威胁恫吓,农军不为所动。敌人恼羞成怒,搬来柴草,洒上煤油,企图烧毁王彭楼。农军举起长枪击毙了几个放火的匪徒,这样,谁也不敢上前放火了。僵持了一个多月,敌人始终无法攻破王彭楼。而农军虽斗志旺盛,但粮食弹药渐减,面临弹尽粮绝的危境,为保存实力,王彭与农军决定弃楼撤退,在一个雨夜,王彭率领农军趁敌松懈之机,沿大缆绳逐个滑下,王彭滑至半楼时不慎跌下摔伤。为了不拖累大家,他独自一人到亲戚家暂避,不幸被敌探逮捕,英勇就义。

鱼笱庄战斗持续了40多日,敌人用尽炮轰、火攻、烟熏、挖墙、劝降等手段均未使农军屈服,10多名农军战士在敌人的重重包围下凭楼坚守,英勇抗击,狠狠打击了敌人的嚣张气焰,表现了花县农军大无畏的革命精神,在花县革命史上传为美谈。

王彭楼旧址一直保存至今,楼房四面墙壁布满弹痕和炮弹洞,窗口铁栏杆上的弹痕仍清晰可辨,经过几十年的风雨侵蚀,楼板、楼梯及上盖杉桷已霉烂,后在政府的资助下,王彭后裔将楼重修,楼板、楼梯改成钢筋混凝土结构。