出门购物先要带上一大叠的票证,现代人难以想象吧。但在20世纪70年代,这却是真的。一直到1981年,广州市民购买商品还需持有46种票证:粮票、油票、布票、肉票、豆腐票、电灯票……当时每个市民每年限量供应猪肉约2公斤,蛋品1.4公斤,鱼2公斤,春节期间每户居民供应家禽1只。市场上商品极端匮乏,供应紧张,百姓怨声载道。出路只有一条:改革。

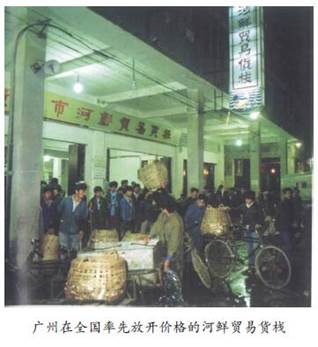

1978年12月25日,广州以水产品市场为突破口,放开河鲜杂鱼价格,在芳村成立了全国同行中第一间国营货栈——河鲜货栈,实行产销见面、随行就市、按质论价、议价成交,这是广东有记载的最早的改革。1979年3月,广州继续开放塘鱼、冰鲜鱼市场,允许计划外的塘鱼、冰鲜鱼上市,并在市区开办了农贸市场,恢复了个体经营,允许渔民、渔农进城卖鱼,允许长途贩运,从而打破了长期以来单一价格、单一渠道、独家经营的流通体制,迈开了农副产品放开价格的第一步。

与此同时,广州蔬菜价格也开始放开。1978年8月,广州实行蔬菜渡淡品种统购包销,大路蔬菜幅度议价成交,小品种自由议价。1983年,对蔬菜产销实行“管六放四”,即上市蔬菜六成由国家收购和幅度议价成交,四成放开,也就是管住大路菜,放开时令蔬菜,实行蔬菜产销“双轨制”。1984年11月1日,广州实行蔬菜产销全面放开,商品实行产销见面,议价成交,随行就市。

随着价格的放开,价值规律调动了郊区和四乡种养户的积极性,塘鱼蔬菜生产节节上升,产量迅速增加,进入广州城的鲜鱼鲜菜逐年递增,在价格回落的同时,市场上鱼和蔬菜的品种都从过去10多个增加到几十个,昔日名贵的海鲜、海味如鲈鱼、桂鱼、基围虾、鳝鱼、石斑以及名优产品和时令蔬菜如柳叶菜心、椰菜花、番茄、园椒、荷兰豆、菠菜等上了普通家庭的餐桌,广大市民成为受惠面最广的阶层。

面对着市场琳琅满目的农产品,一个老居民写了一首《望江南》,称赞改革后的广州市场:“广州好,瓜菜四时丰。日啖时蔬数十种,不辞长作岭南翁。谢党谢菜农。”