杨匏安旧居

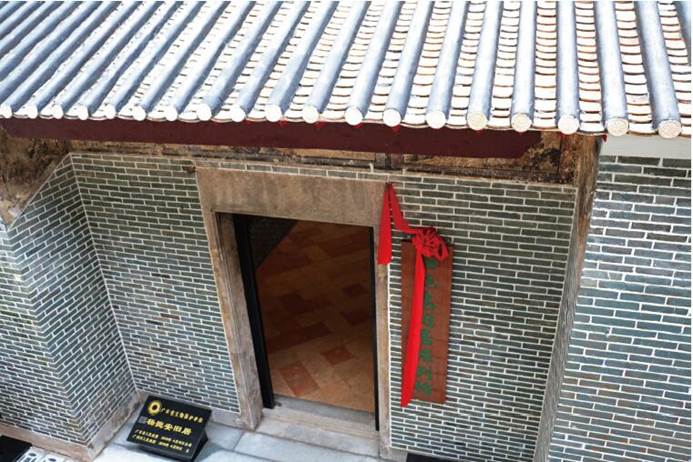

杨匏安旧居位于广州原司后街,又称“杨家祠”,即现在的广州市越华路116号大院内自编第五栋,广东省民政厅东邻,已修缮为杨匏安旧居陈列馆。

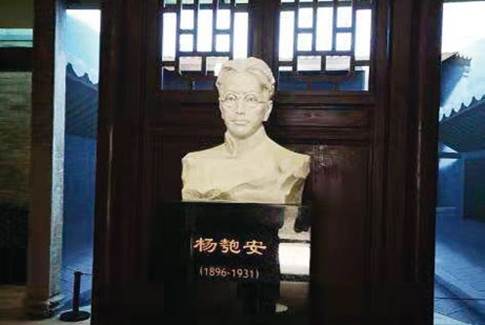

杨匏安(1896—1931),广东香山南屏人,1914年毕业于广雅书院。1915年东渡日本。1916年,20岁的杨匏安从日本回到家乡,在澳门当了一年私塾老师之后,于1918年全家迁往广州,住在北山杨氏家族在广州司后街设立的“杨家祠”中。

杨匏安到广州后,一面在中学任教,一面从事写作。他在这些工作中都以宣传进步和革命思想为目的。他的著述大多在《广东中华新报》发表,并被聘为该报记者。1919年,杨匏安在广州积极参加了五四运动,在运动中加深了对世界和中国形势的认识,受到新文化运动前驱者思想的影响,从激进民主主义者向马克思主义者前进。从1919年5月21日起至同年12月底,他为《广东中华新报》写了近十万字的文章,介绍新文化和马克思主义。他在《广东中华新报》发表《马克思主义(一称科学的社会主义)》一文的时间与李大钊在《新青年》上发表《我的马克思主义观》几乎是在同时。所以,杨匏安是较早把马克思主义传播到中国的先驱者之一,是华南地区系统介绍马克思主义第一人。

1921年3月,广州共产党早期组织正式成立。同年春夏间,杨匏安、刘尔崧等成为广州共产党早期组织成立后第一批入党的党员。1922年,杨匏安代理广东区团委书记,在团委工作期间,他曾为团刊《青年周刊》写创刊宣言,向读者宣告:“‘社会革命’四个大字,就是我们的先行旗帜。”1924年秋,中共广东区委成立,他担任区监察委员,与陈延年、周恩来一起工作。1925年,他参加并领导了著名的省港大罢工。1927年5月,他在中共第五次代表大会上当选为中央委员,并在参加八七会议后南下策应南昌起义。1928年,去南洋各地开展革命活动。1929年回上海,在中央机关工作,并参加编辑党刊。1930年任中共中央农民委员会农民部部长。1931年7月在上海被捕,8月英勇就义,年仅35岁。

杨匏安在广州居住的杨家祠是广州党组织早期活动的重要地方。广州共产党早期组织成立后,在杨家祠内办起了“注音字母训练班”,培养从事基层宣传工作的干部,杨匏安、同族的杨章甫、谭平山以及谭植棠均任教过。他们教的是注音字母,而注音的内容恰恰是进步的文章、书刊,他们还教唱《国际歌》,利用讲课、唱歌来进行革命宣传,而“注音字母训练班”就形成了掩护共产党组织活动的一面招牌。

随后,来杨家祠活动的革命同志逐年增多。早期有谭平山、谭植棠、阮啸仙、刘尔崧、梁复然、王寒烬、徐成章、沈春雨(厚培)、沈厚堃等党团员,林伯渠、包惠僧以及在广州的俄共人员都来过杨家祠开会。国共合作实现后,周恩来、陈延年、邓颖超、李富春、蔡畅、苏兆征以及工、农各部的同志,经常在杨家祠开会研究工作。杨家祠是杨匏安和杨章甫曾经居住过的地方,也是大革命时期中共党团活动的重要场所。

杨家祠是原香山县南屏北山(现属珠海市)杨氏家族在广州设立的宗祠,是参加科举考试的杨氏子弟在广州读书的邸舍。相传已有二百多年历史,已传了十多二十代人。据说,广东杨姓家族是杨家将杨氏由山西流传过来的,是南宋时南下广东、在广东生根的分支。始祖为杨文广之第二子,名为“宏农堂”。北山杨氏太祖是杨泗儒,故杨家祠又叫“泗儒书室”。

杨家祠原来面积颇大。西邻为两广总督衙门,大革命时期为省长专员公署,紧贴公署有一条青石铺成的杨家祠道,祠道的东西是杨家祠的产业,共有四间店铺。杨家祠道约三十米深,南面为司后街,北面为公署内的兵营。杨家祠道北端向东,进入一道拱门,便是一个约六十平方米的草坪。拱门南侧有一小屋,是看门人古婆母子住屋。拱门正对是一条丁字形的石板路贯穿草坪的西东北三面。一座两进深的坐北向南的青砖旧式建筑就是杨家祠主要部分。杨家祠门前两侧,种有两棵十多米高的梧桐树。祠前座大门两米宽三米高,门楣上挂有“泗儒书室”横匾。大厅深九米半,连东西厢房横宽十三米,连接天井处有两根青石方柱,直支上盖,与后座两根对称为四方形。后座比前座深些,后堂正中是杨氏宗亲的神主牌位,后座西墙挂有黑板,还有长台、长凳等设备。前后座东西均有厢房,厢房有小阁楼,各自有精巧的楼梯上下。杨匏安住在后座东厢房,杨章甫住在西厢房。草坪的东面,还有一个圆拱门,内有水井、石榴树、厕所等。杨家祠东侧为厨房,并有小门通新丰街。

杨家祠旧址现仅存首进,2019年4月,杨匏安旧居修缮竣工,杨匏安旧居陈列馆正式对外开放,同时挂牌广东省文物保护单位。