中共广州市委党史文献研究室

广州市人民政府地方志办公室广州市地方志馆

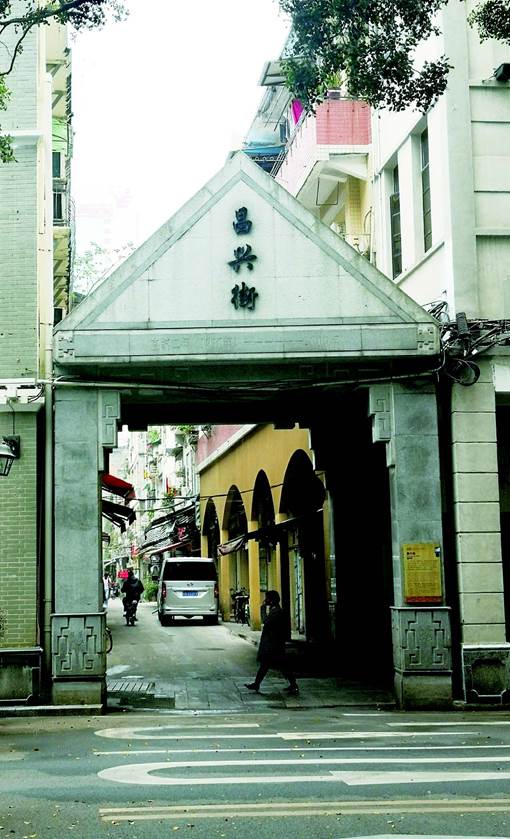

新青年社南迁广州遗址

新青年社南迁广州遗址位于广州市中山五路昌兴街26号和28号。《新青年》是上海共产党小组的机关刊物,1921年4月,因被上海法国巡捕房查封而被迫迁来广州。

1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》(1916年第二卷第一号改名为《新青年》)创刊,提出了民主和科学两大口号,它标志着中国新文化运动兴起。陈独秀(1879—1942),原名庆同,字仲甫,安徽怀宁人,早年留学日本,接受了西方的民主思想,对占统治地位的军国主义极为反感。陈独秀学识渊博,回国后在上海、安徽等地参加反清革命运动。《新青年》创办初期,杂志的撰稿者有高一涵、刘叔雅等人。1916年年底,北京大学校长蔡元培协助陈独秀,把刊物的编辑部迁到北京,李大钊、吴虞、刘半农、胡适、鲁迅等成为《新青年》的撰稿人后,刊物逐渐获得广大知识分子和群众的欢迎。

1919年,五四运动爆发,翻开了中国新民主主义革命的新篇章。五四运动是一个反帝爱国运动,也是一个新文化运动。五四运动前的新文化运动被称为启蒙运动,是针对封建主义旧文化而言的。当时广州的新文化运动较为沉寂,比北京、上海、杭州等地落后;五四运动后的新文化运动,是无产阶级新文化,即社会主义和马克思主义开始在中国传播并逐步在思想领域内占据着主导地位。此时广州已有许多知识青年到北京、上海以及日本、欧美等地求学,他们传回不少书刊报纸,宣传新文化的刊物也如雨后春笋般地涌现,这些报刊书籍,在广州各阶层人民,特别是在青年学生和知识分子中影响很大,对促使广州人民的思想解放起了重要作用。内容方面,从宣传资产阶级的民主与科学,逐步转向宣传俄国十月革命和社会主义思潮,这就为马克思主义在广州的广泛传播创造了条件。而《新青年》则由民主主义的刊物逐渐转变成社会主义的刊物,在传播马克思主义思想上起了重大的作用。特别是1920年8月,中国共产党最早的党组织——中共上海发起组成立后,陈独秀任书记,《新青年》从第八卷开始就作为中共上海发起组的机关刊物,与反对马克思主义的资产阶级、小资产阶级的各流派进行了理论上的斗争,在思想上为中国共产党的建立起到了积极的作用。

新青年社迁到广州的当天,《新青年》第八卷第六号出版,继续宣传革命理论。而陈独秀于1920年12月应陈炯明的邀请,来到广州担任广东教育委员会委员长,直到1921年9月才离穗。他在广州的这段时间,继续与无政府主义者做斗争,积极宣传马克思主义的无产阶级专政理论,批判无政府主义的种种谬论。

无政府主义在广州的传播早于马克思主义,其代表人物是刘师复。1915年刘师复去世后,黄凌霜、区声白、梁冰弦等人继承其衣钵。他们在学生和工人中有较大影响,还控制了茶楼、理发等行业的工会组织,创办了《民声》《民风》《劳动者》周刊等。这些刊物在揭露反动政府和资本家压迫剥削劳动人民,号召群众起来斗争方面,起过积极作用。但也使一些青年受其蒙骗,误把无政府主义当作最革命的理论,分不清无政府主义与科学社会主义的区别。无政府主义的主要错误是把工人受压迫剥削的根源归咎于政府,声称要打倒一切政府和权威,强调个人的绝对自由,要“自创一个无牧师、无皇帝、无总统、无法官、无狱吏、无警察管辖和无寄生虫之社会”。这种小资产阶级极端个人主义的思潮,曾在广州泛滥一时,成为传播马克思主义的一大障碍。陈独秀通过在广州出版发行的《新青年》以及《广东群报》《劳动与妇女》等刊物,发表了一系列文章,还通过演讲、书信等形式,在自由、革命道路、生产与分配、阶级斗争与无产阶级专政、社会组织、国家证券等问题上,对无政府主义进行了全面的批判,并宣传了马克思主义,从而划清了科学社会主义与无政府主义的界限,使一些一度受无政府主义所蒙骗的革命青年转为信仰马克思主义。

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。中国共产党正式成立,这时在广州的《新青年》已出版到第九卷第三号。中国共产党成立之后,《新青年》继续出版,1921年出版第九卷第五号后一度停顿,到1922年7月出版第九卷第六号。结束第九卷后休刊。1923年6月,《新青年》改组成季刊,仍在广州出版,并成为中国共产党中央机关的理论性刊物。党的领导者之一瞿秋白成为《新青年》的主编和最主要的作者之一,为建党初期的宣传工作做出了重大的贡献。《新青年》季刊第一期的发刊词《新青年的新宣言》明白地揭示了无产阶级的理论性刊物的性质。《新青年的新宣言》中肯定过去的“《新青年》杂志是中国革命的产儿”,曾“成为革命思想的代表”;同时又指出“中国的真革命乃独有劳动阶级方能担负此等伟大使命”,因此,“《新青年》乃不得不成为中国无产阶级革命的罗针”。它宣布“《新青年》当为社会科学的杂志”“当研究中国现实的政治经济状况”“当为改造社会的真理而与各种社会思想的流派辩论”。这个《新青年的新宣言》中所提出的若干原则相当显著地说明了改组之后的《新青年》的特点。由于革命运动正在展开,人力不足,季刊不能按期出版,1923年6月出版第一期,12月出版第二期,1924年8月出版第三期,12月出版第四期。自此以后,原准备改成月刊,但是实际上不可能定期出版,成了不定期刊,1925年4月出版第一号,6月出版第二号,1926年3月出版第三号,5月出版第四号,7月出版第五号,现在所能看到的就到这一期为止。

改组前的《新青年》虽然早在1920年已成为中国共产党上海发起组的机关刊物,但多少仍保持着新文化运动统一战线的形式。但自改成季刊以后,它就变成了纯粹的马克思列宁主义的刊物,变成了党的最早的理论性机关刊物之一。它宣传了党在革命迅速开展时期中的路线和策略,贯彻了统一战线的方针,并大力介绍了马克思列宁主义的经典著作和国际工人运动经验,对反动的实用主义思想展开了深刻的批评。只是这时的党终究还是幼年的党,因而《新青年》在宣传中也就不免还杂糅着若干不明确的乃至错误的观点,但这些观点是不能掩盖它的功绩的。

《新青年》是现代中国革命史上最重要的杂志之一。它由1915年开始出版,中间几经变动,直到1926年最后停刊,前后共存在了十年以上。在这十年中,中国革命完成了由旧民主主义阶段到新民主主义阶段的过渡,建立了中国共产党,并掀起了规模巨大的国民革命运动。《新青年》是这十年中思想运动的主要中心。

此外,中国共产党在上海成立后,为了指导全国革命运动需出版宣传刊物,于1921年9月在上海创办了人民出版社,大量出版马克思列宁著作。由于当时上海的政治环境较恶劣,中共中央局和中共广东支部研究决定把上海秘密出版的刊物,封面上印上“广州人民出版社印行”,发行地点也印上“广州昌兴街26号”或“广州昌兴街28号”字样,以掩敌人耳目。

该社在1921年9月1日出版的《新青年》第九卷第五号上刊登《人民出版社通告》,全文如下:“近年来新主义新学说流行,研究的人渐渐的多了,本社同人为供给此项要求起见,特刊行各种重要书籍,以资同志诸君之研究。本社出版品的性质,在指示新潮底趋向,测定潮势底迟速,一面为信仰不坚者祛除根本上的疑惑,一面和海内外同志图谋精神上的团结。各书或编或译都经严加选择,内容务求确定,文章务求畅达。这一点同人相信必能满足读者底要求,特在这里慎重声明。”同期还刊登了该社出版的马克思和列宁的著作,康民尼斯特(即共产主义)丛书,以及其他书籍共50种书目。

新青年社遗址原为两幢相连的三层砖木结构楼房,坐东向西,西面临街,每幢建筑面积48平方米。楼下是专门销售进步书刊的丁卜书店,二、三楼为新青年社。现这两幢楼已改建为两层钢筋水泥结构的民宅。2002年9月公布为广州市登记保护文物单位。

粤公网安备 44010402000501号

粤公网安备 44010402000501号